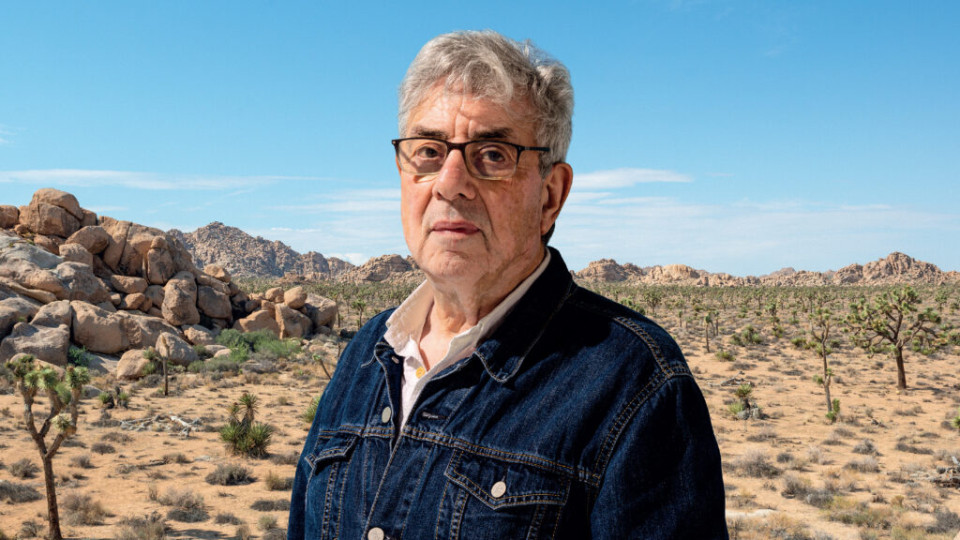

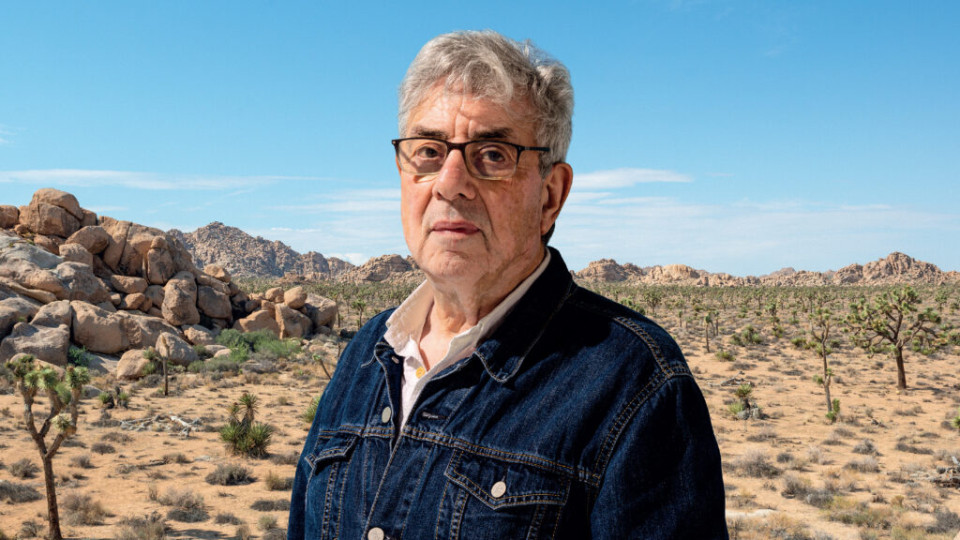

Graham Gouldman announces new album and single

Not many musicians can call upon Britain’s all-time greatest guitar players and the world’s best known drummer to contribute to their side-gig solo album. read more >>

Not many musicians can call upon Britain’s all-time greatest guitar players and the world’s best known drummer to contribute to their side-gig solo album. read more >>

The salty sea tale of how a sad song became a visual feast. read more >>

For lovers of metaphorical maritime melancholy comes melodic ballad Shipwrecked Love, the second EP from Phil Thornalley’s forthcoming album Holly Would. read more >>

Ten strummers strumming, three drummers drumming and a dash of kitsch in a major key. read more >>

Directed by Brendan Walters at Highland Park TV, staring Mike Viola, Jake Sinclair, Brendon Urie & Rachel White. read more >>